О поэме О. Сулейменова «Земля, поклонись человеку!»

2025 ж. 01 шілде

4160

0

А в конце человек Человечество создал...

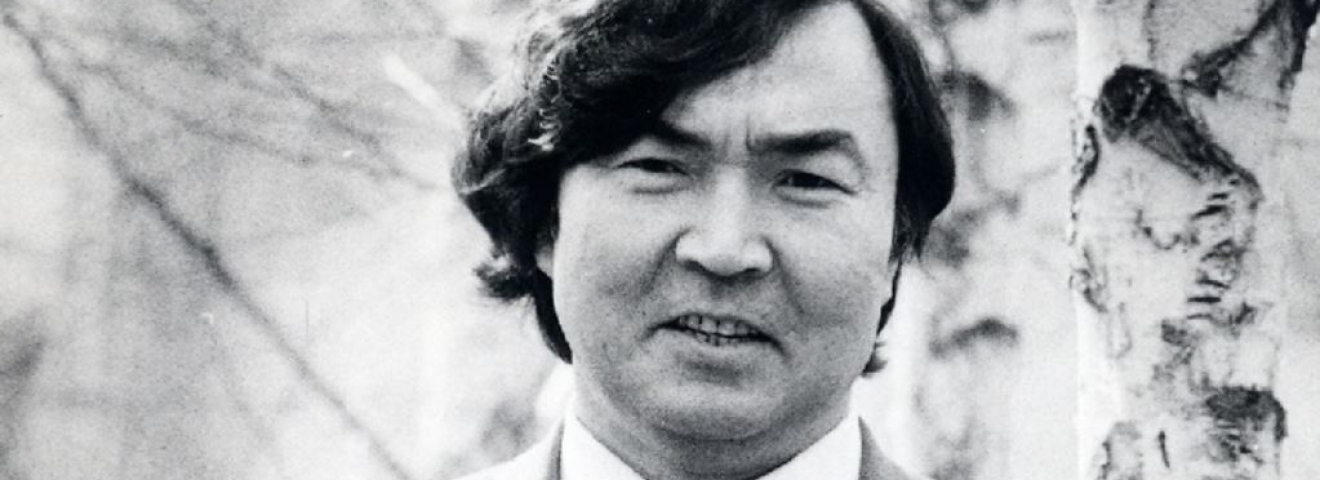

Олжас Сулейменов

18 мая 2025 года выдающийся казахский поэт, писатель, дипломат, общественный деятель и ученый Олжас Омарович Сулейменов отметил своё 89-летие. А 27 мая 2025 года в Алматы Международный Центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО в партнерстве с Фондом Булата Утемуратова, Университетом Narxoz University, РУДН RUDN University и др. организовал VII международную конференцию в поддержку культуры знаний на тему «Рождение тюркославистики», посвященную 50-летию книги поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова «Аз и Я».

После международной конференции мы встретились с Кайратом Жанабаевым, писателем, переводчиком, кандидатом филологических наук, доцентом Казахского национального университета имени аль-Фараби, чтобы поговорить о первом произведении Олжаса Омаровича – о поэме «Земля, поклонись человеку!» Ведь именно с этой поэмы поэт стал известен в Советском Союзе. Листовки с первой частью его поэмы «Земля, поклонись человеку!», написанной в ночь накануне полета Гагарина и приуроченной к нему, разбрасывали над городами Казахстана 12 апреля с вертолётов.

ВЕЛИКАЯ ПОЭМА В МИРОВОЙ ЛИРИКЕ

– Кайрат Едильбаевич, какова ваша оценка этой поэмы?

– Поэма О. Сулейменова «Земля, поклонись человеку!» – первая, самая яркая, и, безусловно, самая великая поэма в казахской, союзной и мировой лирике второй половины ХХ века. Известно, что она посвящена подвигу земного человека, полету человека в космос. Для нас же ценно и то, что она навеки прославила имя казахского поэта, Казахстан в мировой литературе.

Написанная в Алма-Ате совсем молодым поэтом, она тут же обрела поистине космическую славу. Романтически окрыленная, смелая по чувству, прекрасная по форме, богато насыщенная историей и философией Земли, с ее драмами и победами она влетела в сердца миллионов весенним апрельским ранним утром и стала любимым произведением юности для многих из них.

Основной образ – образ молодого, сильного, открытого всему миру юноши Образ, исполненный переживаний, тревог за судьбу человечества, образ, озаренный торжествующим светом нового мира, светом надежды на грядущие годы!

Поэт призывает граждан планеты к осмыслению свершившегося события, великого подвига человека и возможностей жителей ХХ века, подвига разума, науки и техники.

Но, восхищаясь научным достижением человечества, «преодолевшим» земное притяжение, он призывает «преодолеть земные тяжбы»: жить единым мирным общежитием, уйти от таких позорных явлений: рабства, колониализма, фашизма, апартеида, жестоко унижающих имя Человека.

Поэтому эта звездная поэма стала самой яркой в космосе духовного пересотворения земного человечества – летописи гуманизма. «Сотворение... Пересотворение... Сотвори себе имя! Будь беззащитен на белом снегу, человек!».

– Вы сказали, что эта великая поэма в казахской, союзной и мировой лирике.

– По своему идейно-философскому звучанию, по художественно-эстетическому совершенству, по гуманистической силе и по историко-культурной глубине эта, сравнительно небольшая лиро-эпическая поэма ХХ века равнозначна выдающимся поэмам древности, средневековья, Нового Времени, а среди поэм ХХ века она светится первой поэмой мирового значения, ныне равной шумерскому «Эпосу о Гильгамеше», древнегреческой «Илиаде», «Божественной комедии» Данте, «Шах-намэ» Фирдоуси, кыргызскому «Манасу» и другим мировым поэмам – замечательным памятникам своих времен, подлинным сокровищам земного духа.

Следует сказать и обо всей поэзии О. Сулейменова. В особенности о второй его поэме, «Глиняной книге», где поэт выступает уже и археологом древней истории и языка человечества. То же можно сказать и об его исследовании «АЗиЯ», потрясшем в свое время мировую науку и приобщившей к чтению миллионы.

– Какие художественные особенности поэмы?

– Конечно, «Земля, поклонись Человеку» написана на русском языке, но все ее поэтические образы, как и вся лирическая стихия пронизаны ночным степным ветром, то ярким казахстанским весенним небом, знойным аральским солнцем и соленностью каспийских брызг. Из всех этих примет и пространств собирается образ общей Родины, всего Казахстана, родной земли.

Подобно древнему летописцу или волхву автор видит горькие и светлые грани непростой истории человечества. В нем все национально, в нем все интернационально, все пронизано весенней силой и любовью гражданина Земли, любовью, не знающей отныне преград, любящей весь огромный мир, все земное человечество.

Такова душа сына просторной и вольной казахской земли: его поэтические строки туги, как стропы парашюта, тверды, как степной обожженный солнцем такыр, теплы, как кора дерева, прекрасно резки, как секущий удар ятагана, а иногда и бесконечно нежны в сверкающих переливах, подобных горному роднику. Вот его планетарный романтизм, окрыленный национальными образами:

...Разгадай:

Почему люди тянутся к звездам!

Почему в наших песнях

Герой – это сокол!

Почему все прекрасное,

Что он создал,

Человек, помолчав.

Называет – Высоким!

ВЗГЛЯД ЛЕТОПИСЦА ИЗ КОСМОСА ИСТОРИИ

– Занимаясь исследованиями эпоса, вы выделяли отдельно небесную тематику – каким видели древние номады небо…

– Изучая истоки кочевнической культуры, обращаешь внимание на ту особую область духовного мира казахов, значительное место в котором занимают астральные легенды и мифы, отражающие представления тюркских и тюрко-монгольских народов, связанных со звездами, Луной и Солнцем и с космосом вообще. Несомненно, солярная и астральная семантика занимает основное место в духовной жизни кочевника.

Устремленность к загадкам звезд – древняя тема человечества, вечная тяга казахских кочевников к познанию удивительного звездного круговорота.

Это высокое чувство устремленности к звездам вдохновляет и поэта, вновь и вновь порождает вопросы о космическом мироздании и его смысле в жизни и культуре земного человечества, многократно вопрошая почему?

Вопрошание поэта порождено «нашими песнями», воспевавшими «наших соколов-героев». Сравнение героев с соколами – гордыми любимцами солнца и неба – делает образы и национальными, и интернациональными одновременно: сокол – символ свободы, красоты, гордости у многих народов.

Эстетические и гуманистические установки поэта просты: все, что человечно, то и прекрасно! И это прекрасное – интернационально и национально. Ибо все это Высокое стало могучим достоянием человечества.

Для самой поэмы не важно: какие именно «реки вспаивают поля», какие именно города «стоят над рекой в заре». Это – кружится земной шар, голубая планета Земля, с ее горьким прошлым и светлым настоящим. Это – взгляд летописца из космоса истории и из окна современного космического корабля.

Поэтому встают в памяти, мелькают, кружась, разные города, мировые столицы, древние и современные: нежно озаренный Вавилон, омываемый Ефратом и Арахту, утренний средневековый Париж, украшенный Сеной, или обласканная Ишимом юная Астана.

Поэтическое зрение видит и быстро летящее по своей орбите, могучее сердце Земли, «перевитое жилами рек». Орлиный взор летописца охватил из космоса всю древнюю и новую жизнь беспокойных землян, рожденных, по мысли поэта, не для разрушений, но для жизни, для созидания общего дома: с незапамятных времен и до Нового времени нет у землян никакой иной цели, нет иного смысла и назначения. В этой манящей, бесконечно удивляющей «глуши мирозданья» могут встретится и другие цивилизации, но сегодня нет и не может быть иного пути, кроме объединения, движения к братству!

– О чем размышляет лирический герой Сулейменова?

– Эта философия поэта победоносна, как победоносна вся его звездно-солнечная поэзия. Подобно ракете, влетело юное сердце поэта в бескрайний космос мировой поэзии, смело «приняв бездонность» ошеломляющей всемирной славы.

Вот откуда и победный гимн автора Второму веку человечества, и гимн земному человеку, Ю. А. Гагарину, впервые преодолевшему притяжение Земли. Воспевая эту победу человеческого разума, поэт передает всем «гражданам Вселенной», «хозяевам Шара» свое радостное ощущение, сравнив это великое событие с Победой 9 Мая 1945 года над фашизмом.

Преодоленье земного притяженья вдохновляет поэта на постановку самых острых проблем ХХ века с призывом: «Преодолейте земные тяжбы!», ставшим призывом миллионов землян прекратить войны и унижение человека человеком. Так романтик становится гуманистом, а его поэма – бесценным вкладом в духовное гуманистическое наследие человечества.

В поэме «Земля, поклонись человеку!», как и во многих произведениях мировой литературы, через размышления лирического героя изображен долгий поиск землянами духовности, сил, способных сотворить новый мир, создать новое человечество.

И взлет «серебристого «Востока», как и блестящий взлет самой поэмы представляются водоразделом, тем великим историческим рубежом между Первым веком и веком Вторым – веком высвобождения человечества от всех своих заблуждений и преступлений прошлого. И в этом актуальность поэмы: человечество все еще живет в ожидании своего «пересотворения»

Но этот Первый Век представлен поэтом как предыстория землян, как осмысление земного пути человечества, ошибок, трагедий, поражений, «Виктории звонких строк». Подобным пафосом пронизан финал бессмертной «Одиссеи» Гомера, в которой великий аэд дает острую критическую оценку мятущейся во волнам грешной жизни Одиссея. Эта оценка звучит в мудрой речи его отца Лаэрта. В этой речи звучит великий смысл существования человека на земле. Смысл, которого все время искало беспокойное человечество. Таков и автор «Тихого Дона», описавший мятежную и бесславную судьбу казака Григория Мелехова, который в финале романа бросает винтовку и патроны и перебирает родную землицу руками – землю, веками кормившую его и его народ. Таково философско-гуманистическое звучание заглавия «Судьба человека» М.А. Шолохова, где через судьбу одного человека, Андрея Соколова, изображена трагедия миллионов людей, познавших ад и бессмысленность Второй мировой войны. Смысл поэмы «Земля, поклонись человеку!» прост и ясен: человек живет на земле для ее улучшения.

«СОЗДАТЬ СВОЕ НОВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»

– Какой смысл несёт название поэмы?

– Да, часто возвращаются к названию поэмы «Земля, поклонись Человеку!». Известно, что «земля» в ее древнем значении это и есть «люди», «страна», «войско», как и у казахов – ел, страна, народ. Голубая Земля покачивается, как бы склоняя голову перед первым выходцем в космическое пространство. И так же восхищенное подвигом человечество, вся Земля, склоняется перед первым космонавтом, преодолевшим «земную тяжесть». И мы, казахстанцы, в знак благодарности склоняем наши головы перед лучшим казахским поэтом второй половины ХХ века, восхищаясь его молодостью, силой его мысли, красотой форм и свободой его солнечной поэзии, торжествующей и пересотворяющей мир.

– Как оценивает поэт первый полёт космонавта? – В «блеске мечей» и «прекрасных ножей», в оглушающем громе летящих конниц, в вое ракет, из дымящихся трав, среди шума шелестящих знамен прошла история Первого века земного человечества.

Звонкой речи поэта О. Сулейменова суждено, подобно речи древнего оратора и летописца Тоньюкука пройти сквозь века, приобщая поколения к великой истории человечества, пробуждая в каждом из них личную сопричастность к ее эпохам. Здесь лирически и философски поэт приобщает нас к красоте, к фактам истории, к ярким ее событиям – явлению сиюминутному, прекрасному, и неповторимому в каждой личной судьбе землян и в общей, коллективной судьбе человечества (семьи, рода, народа, всей страны). Начало истории, этой «платы за выход», был поиск мыслящим человеком истины, бога, смысла, счастья, мира, где людям будет хорошо.

Финал истории, по мнению поэта, это и есть наша Земля, голубая мать-планета, где мы сами и должны построить всеобщее счастье, «создать свое новое человечество», свободное от предрассудков, оскорблений, вражды:

Под ногами асфальт.

Как истоптанный вечный такыр,

От газонов несёт ароматом

Горячим, как выдох.

Две монеты за вход

В позабытый неведомый мир,

А какими лишеньями

люди платили за выход!

Да, «плата за выход» к всеобщему счастью людей – вот она горькая истина, о которой страдает душа поэта.

– Так «какими лишеньями люди платили за выход»?

– Это – трагические судьбы великих пророков, мятежных поэтов, пламенных ученых, стойких гуманистов, честных писателей, смелых философов, вольнолюбивых зодчих и одухотворенных красотой художников. Их губили в каждое время обозленные, завистливые жадные, невежественные, тщеславные современники. «Кто отравил Сократа, сжег Жанну Д, Арк, распял Христа, закопал Мухаммеда в верблюжьих останках? – вопрошает Абай. Каждая потеря хоть одного такого гения-гуманиста на земле оборачивалась великими трагедиями для людей. Все эти трагедии нам, землянам ХХ века, хорошо известны.

Но 12 апреля 1961 года, с вылетом серебристого «Востока» в космос, все должно было измениться навсегда: земляне встречали свою новую победу, вторую великую после разгрома фашизма. И эта новая победа человеческого разума объединила всех землян, все народы. Конечно, это был и личный подвиг космонавта Юрия Гагарина, но это был и общий подвиг дружного советского народа, и творческий подвиг молодого поэта, призывавшего мир к правильной жизни, к освобождению от рабства, к преодолению мировых противоречий. Поэт был уверен: земляне отныне станут другими: обновленными, окрыленными, открывая Второй век, век справедливого земного общежития.

– Вы сказали: в поэме всё национально, всё интернационально.

– Вдохновенно воспел романтик «скорость» науки и техники, которые должны служить во благо человечеству, а не разрушениям и бесчеловечным экспериментам. Вместе с тем он воспел и счастливые перемены, происходящие в родном Казахстане, новую жизнь аулов, «познавших города», массовое строительство школ и библиотек на казахской земле. Поэт широко использует в своей поэме традиционные национальные образы. Бросая вызов тишине, его лирический герой стремится в полет на своем «боевом коне» - звездолёте, и этот образ также, как и в древности, украшает образ «пути», а сам он – с «соколиными» бровями, соизмеряет свой беспредельно-яростный лирический темперамент с могучим «гудением в крови нового технического века»:

Каждый миг наступает пора тишине

изменять,

Всё оставлю –

Траву и могильные плиты

На плоской земле.

Ах,

Как хочется взять

в полёт

Боевого коня!

Скорость! Скорость! И скорость! –

Всегда сокращает путь.

Кто в пути.

Кто спешит.

Тот услышит гудение крови.

Человек на скаку

Хочет крыльями с силой взмахнуть

И лететь, распластав на лице

Соколиные брови;

И смеяться над бездной,

И верить в правдивость цветов,

В повороты крутые,

И – в ярость весеннего неба.

ВСЁ, ЧТО ДОРОГО, ВЕЛИЧАЕМ ИМЕНЕМ ЖЕНЩИНЫ

– Какой рефрен поэмы вы можете выделить?

– И, ставший родным, лирический рефрен – «Я люблю тебя, жизнь!» – мгновенно захватывает душу слушателя первой звёздной поэмы человечества своим торжественным, победоносным гимном новой, весенней, не знающей земных преград, бушующей молодой жизни, буйно цветущей радости и безграничной любви автора к просторному как Каспийское море миру, с его солеными брызгами, яростью и свободой! Это звонкий гимн всепобеждающей молодости, весенней радости и беспредельной свободе человека! Признание «Я люблю тебя, жизнь!» вновь и вновь порождает в сердцах и душах слушателей могучую музыку, вдохновение. Известно, что истоком этого всепобеждающего, безбрежного гимна послужила популярная тогда в советской стране песня Марка Бернеса «Я люблю тебя, жизнь!». Но ритм сердца молодого казахского поэта, вибрации его звонкого голоса, мощь его чувства сходны с мерным ритмом и силой волн океана, с яростными и размеренными ударами о приморские скалы, с их, поистине океанской клокочущей мощью, олицетворяющей «свободу движений», торжествующую красоту, весеннюю мощь лирического героя.

В этом гимне радости мы слышим не только размеренные волны «Оды радости» Бетховена, но и отголоски древних мудрецов о радости земного существования. Лирический герой так же воспевает этот краткий миг земного великолепия. Вот почему так настойчиво, «снова и снова», звучит так любимый народом рефрен, и звучит по-особому, звучит он из уст казахского поэта, из самого сердца Казахстана – великой космической гавани.

И, упиваясь ширью степной земли, красотой и пространством Каспия, вспоминая лица своих друзей, так дорогих его сердцу современников, поэт призывает людей ценить эту мимолетную и хрупкую красоту бытия, каждый миг этого земного великолепия, «звон и свет» солнечных дней, беспокойные и трудные будни земного человечества.

Апофеоз этой весенней радости молодого поэта достигается в любви к женщине (обращение к Вале), к детям и внукам. Дети и внуки повторят нас, пройдут те же жизненные этапы, подтверждая вечный земной круговорот и возвращение мира на круги своя.

– Какой запоминающийся образ в поэме?

– Но светлые тона поэмы иногда изменяются. Так меняются чувства поэта, который не только напоминает, что надо высоко ценить жизнь, каждый ее миг, но в нужный час надо суметь и защитить Родину, умирая во имя жизни на Земле! И все же эта космическая поэма больше исполнена яркого света, шумных волн, ярости солнца, утверждая на весь мир громкое признание поэта о своей страстной любви к жизни. Отсюда ясень и прост смысл его земного счастья. И поэт страстно призывает «граждан вселенной» и «хозяев Шара» прожить свою краткую жизнь «с жаром», с любовью, успеть сотворить добро, наслаждаясь этой быстролетящей земной красотой. Одним из высших проявлений этого земного счастья, этой хрупкой красоты в поэме становится женщина. Она первая встретила советского космонавта, вернувшегося из глубин космоса. Эти страницы поэмы одухотворены языческой, первозданной красотой грядущего нового Века.

И магическим заклинанием звучит частый повтор имени – Валя. Это мягкое имя, многократно повторяясь, порождает чувственный ритм поэмы, придавая ей невыразимую легкость, четкость звучания, лиризм. В лирическое обращении поэта к Вале космически сливаются обе души – душу влюбленного в жизнь поэта и душа героини, трепетно волнующейся за своего любимого человека, на время поглощенного неведомым космосом. И с именем женщины связаны не только вечные земные страсти людей и первые имена природных стихий в мифах и легендах человечества. Звёздная поэма населена символическими казахскими и мировыми женскими образами: мать – степь, девушка – скакун. Поэт, «всё, что дорого», величает именем женщины: Родина, История, Честь, Отвага, Поэзия, Свобода, трава, погода, лужайка:

Небо наполовину женственно.

Даже мужественность

Моя,

Может быть,

поэтому женщины

У мужских изголовий стоят.

Даже грусть и метель –

Женщина.

Слава, смерть и тревога –

Женщина.

Я люблю тебя, жизнь,

Беспокойная жизнь,

Потому что ты –

Верная женщина.

НЕТ ВОСТОКА, И ЗАПАДА НЕТ

– «Нет Востока, и Запада нет». Как раскрывает поэт тему Востока?

– Поэт по-своему развивает традиционную в литературе тему Востока. В поэме она открывается описанием «серебристого Востока» – космического корабля. Он поднялся на «мускулистых плечах» над Землей как символ свободы Востока, как сверкание нового, Второго Века человечества, века борьбы и освобождения от позорного колониального ига! В поэме это граница между Первым и Вторым веками, и итог историческому прошлому с его сложной героической эпопеей: полет «Востока» несет людям новые надежды:

Чтобы высчитать скорость

Полёта мечты.

Человек научился считать в биллионах.

Триллионы мгновений

Свистели мечи,

По земле миллионы прошли

Легионов.

Сто миллионов кудрявых рабов.

Сколько бомб! Сколько рвов!

И ударов плети!

Высчитать,

Высчитать скорость мечты

Нам помогли

Расчёты столетий.

Так «Восток» летит над Западом: над «Лондоном и Парижем», «над медленным Мадридом», над Бонном, пролетает над Италией и Миссисипи, как бы оставляя за собой вчерашний шлейф всех своих унижений, несправедливостей, оскорблений, преступлений прошлого. «Восток» – судьбоносная метафора Нового человечества, его нового исторического этапа, метафора окончательного освобождения стран Азии и Африки от колоний. Имя корабля утверждает отныне светлую веру поэта в справедливость «повзрослевшего» человечества:

Что за путь!

Это долгий тяжёлый путь.

Это жизнь,

И твоя, и чужая – наша.

Первый век –

Время поисков.

Не забудь.

Как поиск порою

бывает

Страшен.

Пепел поисков истины,

Стебли цветов –

Позади,

На дорогах, открытых по звёздам.

Человек создаёт и богов

И врагов,

А в конце человек

Человечество создал.

ЕСЛИ ТЫ ЧЕЛОВЕК – СОТВОРИ СЕБЕ ИМЯ

– Конечно, в поэме такого уровня не может не ставится общечеловеческая идея…

– Создание нового человечества – великое духовное завоевание землян, воспетое поэтом, цель живших задолго до ХХ века земных мыслителей-гуманистов. «Человек есть то, что должно преодолеть», – рассуждает Ницше, то есть преодолеть в себе то, что мешает человеку стать человеком, «должно!». «Человек есть мера всех вещей». Эти слова приписывают греку Протагору. И мудрый О. Хайям, веря в духовные силы человека, настойчиво призывал его к пробуждению и прозрению:

Цель творца и вершина творения – Мы!

Мудрость, разум, источник прозрения – Мы!

Этот круг мироздания перстню подобен:

В нем граненый алмаз, без сомнения, – Мы!

«Если ты человек – сотвори себе имя, чтобы оно стала символом племени!» – вторит ему, все еще веря в человека, казахский поэт Олжас, полагая, что человек не зря живет на земле: от человека к человеку должно идти добро, польза. «Человек – вот правда!» – говорит и герой А.М. Горького. Ибо человек был, есть и всегда будет основным героем мировой драмы, воплощенной в разных видах искусства и литературы. С того времени, когда человек смог осмыслить себя как вполне самостоятельную часть, отличную от других в природе, прошли целые столетия его суровой борьбы с разными ее стихиями. Он умилостивлял их, воспевал, приспосабливал их, воздействовал на них магией, первобытным искусством и обрядом, уподоблял их себе, подчиняя ее своей воле, пока совсем не покорил ее. С помощью магии и заклинаний он освоил этот мир стихий, закрепил его законы в своем первом знании – в обряде, ритуале и наскальном рисунке. Хотя он долго поклонялся растениям и животным-покровителям, сменив их затем антропоморфными богами и духами, все же он приручил нужных ему животных, стал управлять ими.

Но вот, развенчав духов и богов, стал поклоняться он одному богу, служить одной религии, пока и в ней не разочаровался. Долгие поиски привели его, наконец, к искусству во всех его родах, видах и жанрах. С возникновением индивидуализма и коммерциализации производства пришло в кризис и упадок искусство и поэзия в ее классической форме. После полной утраты всех своих начальных оснований, нивелировки и девальвации культурных традиционных ценностей человек впал в полную депрессию, искусство – к упадничеству, смысл существования свелся – к «ничто», а сам человек осознал себя как «фрагментарное существо» в своей потерявшей всякий разумный смысл истории. «Нет!» – как блестящей метафорой любви к человеку и человечеству засверкала поэма «Земля, поклонись Человеку!». Гром среди ясного неба были слова «мы найдем пути», «мы ответим на вопрос», мы утвердим высокое имя и высокий смысл человека на Земле, и мы «сотворим себе новое имя!». Ибо мы, как верил О. Хайям, – и есть высшая ценность мира. О создании нового человечества мечтали Протагор, Омар Хайям, Толстой и Абай, величайшие гуманисты Европы и Азии, мыслители арабского Востока. Верили в духовное пробуждение человека и Махатма Ганди, и Пьер Кубертен, автор бессметрных строк: «О спорт! Ты – мир!»

Так высоко в ХХ веке поднял имя и достоинство человека наш молодой поэт Олжас, воспев подвиг Ю.А. Гагарина, утверждая, «что нет Востока, и Запада нет! Нет у неба конца!». Главная цель человека на земле – нести пользу народу, всему человечеству, а главная цель самого человечества – улучшиться, жить ради нового человечества! В процессе «преодоления себя» человек достигает духовного прозрения, становится носителем простой и великой истины – смысла своего земного существования. Это трудный и долгий путь:

Что за путь!

Это долгий стремительный путь.

Это жизнь, молодая, горячая —

Наша!

Я прошу:

Человечество, не забудь,

Что ты стало сегодня

Значительно старше.

Мир,

Земля,

Шар земной —

Сочетание слов,

Сочетанье народов.

Мечей

И судеб.

Сколько твёрдых копыт

Над тобой пронесло!

Все пустыни твои

Нас, безжалостных, судят.

КОСМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

– Какова «космическая» оценка человечества в этой великой поэме?

– Горяч, страстен призыв молодого поэта, обращенный к человечеству, которое «стало сегодня значительно старше». Вспоминая прошлое, поэт вскрывает причины мировых трагедий. Подчас и сам его голос становится голосом пронзительной исповедальности! Поэт говорит голосом пустынь, плачем земли, испытавшей твердые копыта безжалостных завоевателей. И здесь еще острее выступает вопрос смысла и бессмысленности человека на голубой планете.

От стиха к стиху поэма преображается в большую яркую панораму. Поэт разоблачает преступную, беспримерно жестокую и бессмысленно «героическую» историю кровавой всемирной военщины, создавая не только триумфальную галерею «великих воинов», «насильников и грабителей» и кровавую летопись побед, итогом которых стало уничтожение искусств и унижение мирных народов, разрушение городов и поселений и подавление воли свободолюбивых народов. Твердыми копытами и железными латами, пешие и конные – готы, гунны, вандалы, крестоносцы, персы, монголы, франки, хазары. Молодой поэт поднял праведный голос против всякого насилия, против гибели культурных ценностей человечества:

Мы – железные карлы, топтали тебя.

Мы – батыры Чингиза, дошли до Двуречья,

Мы – великие воины, шли по степям

И с тобой говорили на страшном наречье.

Мы разрушили Рим,

Мы убили Тараз,

Мы бесчестили белых и жёлтых красавиц

Мы смотрели на мир

Сквозь бойницы глаз.

Наши руки при встречах –

В ударах касались.

В своей обвинительной речи он не делит «великих воинов» на своих и чужих: все они – разрушители. Так в «обобщениях боли веков» он критически осмыслил и новейшую историю ХХ века, суровую трагедию Второй мировой:

Волны – с Востока,

С Запада – волны.

Что океаны в сравнении

с этим потоком!

Танками Запада

Хлеб на Востоке потоптан.

Трупы арийцев

на тучных восточных полях,

Братской могилой

служила Земля.

Гневный голос поэта направлен против жадности ненасытных военных монополий, против лицемерия правящих кругов, ведущих захват чужих земель, против жестокости и безнаказанности диктаторов. Планета Земля – одна для всех нас, а человечество – едино в своем космическом подвиге, – говорит поэт. Истории и культуры всех народов развиваются по одним и тем же законам, но разны их географические и климатические истоки. Пусть разны у них язык, но есть один общий язык землян – язык дружбы, язык созидания их общей родины – голубой планеты Земля. Но войны на Земле не бесконечны, хотя их разжигают, как и в прошлом, невежественные варвары. Трагедии – не вечны, хотя их пишут диктаторы, убивающие правдивых, умных, свободолюбивых, «ломающих хребты» упрямым и гордым.

– В чем видит поэт причину раздоров и войн?

– Первопричина земных бед кроется в алчности людей, их трусости и тщеславии. «Обобщение боли веков» приводит поэта к мудрому выводу – необходимости единства народов Земли во имя человечности, и другого пути у землян нет:

Я рождён в стороне.

Где живут воедино

Все части света, –

Есть и Запад,

Восток и Север

В стране поэтов.

Есть края, где не знают

Обычных сибирских морозов,

Есть края, где не знают

Аральского знойного лета.

Где

Другие границы

Между частями света!

Главное то, – говорит поэт, – что «мы себя для жизни растим», и что жизнь, данную каждому богом, никто не имеет права отнимать. Поэтому поэт заявляет, что:

Нет Востока,

И Запада нет.

Нет у неба конца.

Нет Востока,

И Запада нет,

Два сына есть у отца.

Нет Востока,

И Запада нет.

Есть

Восход и закат,

Есть большое слово –

ЗЕМЛЯ!

Большое на всех языках.

ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

– Как понимает Сулейменов Восток и Запад?

– «Где другие границы между частями света?» – вопрошает он. Здесь Восток и Запад понимаются поэтом как две противопоставленные, друг другу противостоящие политические силы, как искусственно придуманная антиномия. Но голубая круглая Земля не знает границ. Она кружится. И солнце одно на всех. «Оно – знает!». Но впервые в мире прозвучал голос о том, что:

Нет Батыев,

Наполеонов,

Есть

Циолковские

И Эйнштейны,

Нет – дивизий.

Есть – миллионы.

Есть – победы,

И нет – ничейных.

Потому что:

Где-то смерть называют

Гордостью,

Смерть на свободе,

Смерть за свободу.

Где-то жизнь называют

Горестью,

Где-то веру

кроют

при боге.

– И какова великая цель человечества?

– У землян нет больше цели, чем созидание нового человечества. И объединение людей должно исходить из этой благородной цели. Ее достижение станет окончательной духовной и нравственной победой людей. Ведь об этом мечтал и великий казахский поэт начала ХХ века Магжан Жумабаев, первый из казахских поэтов мира смело выступивший против Первой мировой войны и против колониальной политики Запада. И в наше время остается верен своим принципам поэт Олжас Сулейменов, его «песня еще не окончена». Он и сейчас безгранично верит в добро, в нравственную победу нового человечества, которое он, как его мудрые предшественники, пытался пересотворить. Ибо поэт любил и любит земное человеческое, мечтает о земном братстве, верит в свою борьбу:

Значит, песня

ещё не окончена,

Где-то мысли –

в разрез

с судьбой.

Много вспышек

было отсрочено.

Значит,

Где-то последний бой.

Значит,

Где-то идёт борьба

С чугунным

веков притяженьем.

Где-то лёгкое званье раба

Возвращают назад

С пораженьем.

Жизнь идёт!

Беспокойная жизнь!

Под ногами тропинки рвутся,

Я люблю тебя.

Гордая жизнь.

Потому что

Ты – революция!

Впервые из сердца Казахстана прозвучал страстный призыв ко всем жителям Земли – жить свободно, прекрасно, достойно. Всматриваясь в темные глубины галактик, поражаясь безграничности космоса, поэт уверен в том, что земное человечество «не должно пропасть бесследно». Оно совершило «свой первый подвиг», и ему остается только «любить жизнь», только «жить с жаром», только – творить, помня свои горькие исторические уроки. Вместе с новым человечеством Второго Века поэт ищет пути преодоления земных бед»:

Люди!

Граждане всей вселенной!

Гости галактик!

Хозяева Шара!

Вы не хотите

пропасть бесследно?

Живите,

Живите,

Живите с жаром!

Живите, люди!

Живите, люди.

Вы совершили свой первый подвиг.

Преодолели земную тягость,

Чтобы потомки это запомнили –

Преодолейте земные тяжбы!

……

Мы найдем.

Мы должны найти

Все ответы на тот вопрос.

Путь земной –

Продолженье пути

До сегодняшних

Взятых звёзд.

– И в заключение. Какое значение имеет поэма Сулейменова для современности?

– Сделав этот яркий мазок, художник Олжас достиг и своего поэтического бессмертия! Великое значение поэмы заключается в том, что, увековечив подвиг первого советского космонавта Юрия Гагарина, автор воспел и время небывалых свершений земного человечества, романтическую эпоху преобразований и надежд на лучшее своих современников. Мощь поэмы «Земля, поклонись человеку!» высвободила потаенную энергию 60-десятников, созидателей нового человечества и носителей необоримого духа свободы, приведших наш народ к независимости. Первый советский космонавт Земли Ю. Гагарин и первый из казахских поэтов, воспевший его подвиг, О. Сулейменов, вместе с миллионами землян навеки запечатлены в этой жизнерадостной и солнечной поэме, ставшей подлинным гимном молодости и красоты нового человечества и самым ярким событием мировой лирики второй половины ХХ века:

Мы из тех.

Что родились холодной осенней порой,

Нас согрела в далёкой дороге

горячая скорость,

Мы прошли испытанья

И льдом,

И мечом,

И золой.

Раньше всех мы хлебнули сверх меры

И радость,

И горесть.

Посмотри,

Что за сила

К бессмертью тебя привела!

Поэма «Земля, поклонись человеку!» – поэма о бессмертии слова, о величии подвига простого сельского парня, научившего землян, независимо от цвета кожи и разреза глаз, высоко и гордо обращать лицо к свободному небу.

– Кайрат Едильбаевич, большое спасибо за интервью, за превосходную оценку поэмы нашего великого поэта и мыслителя Олжаса Омаровича Сулейменова!

Дастан ЕЛДЕС